La Corée, un Orient autrement extrême

Essai de géopoétique

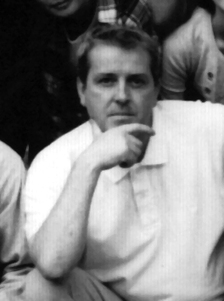

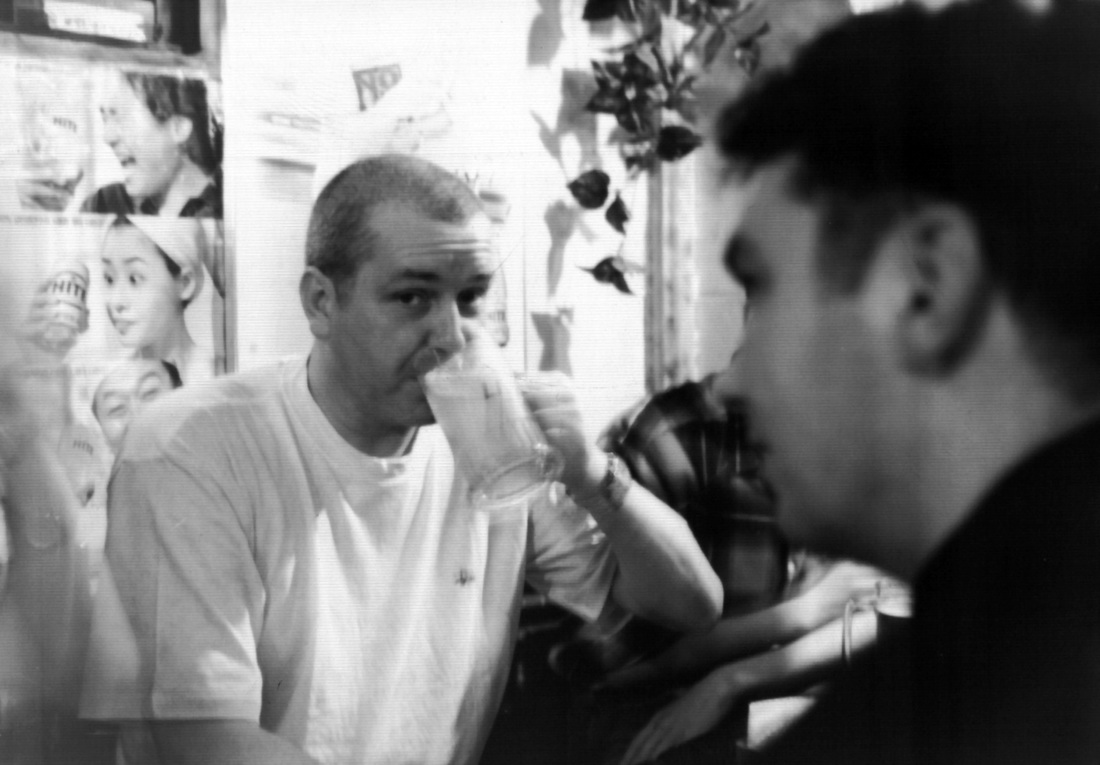

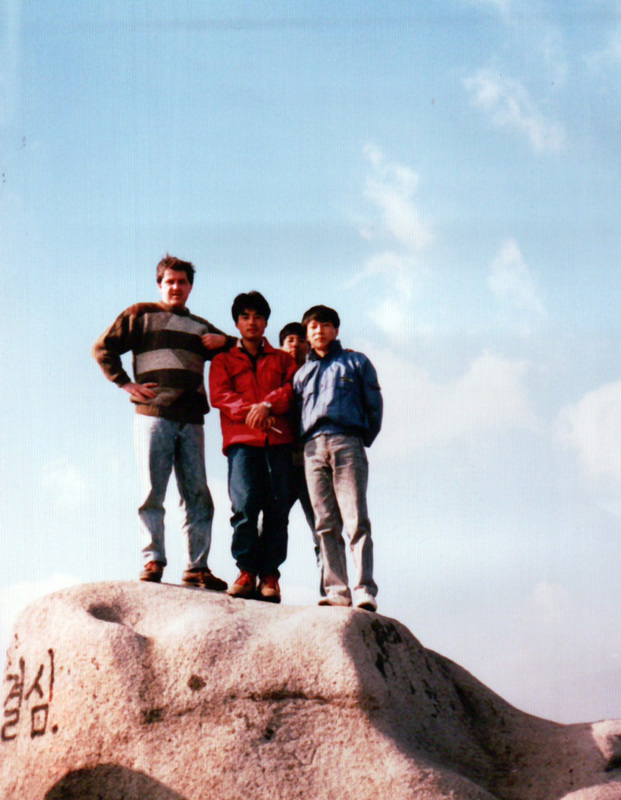

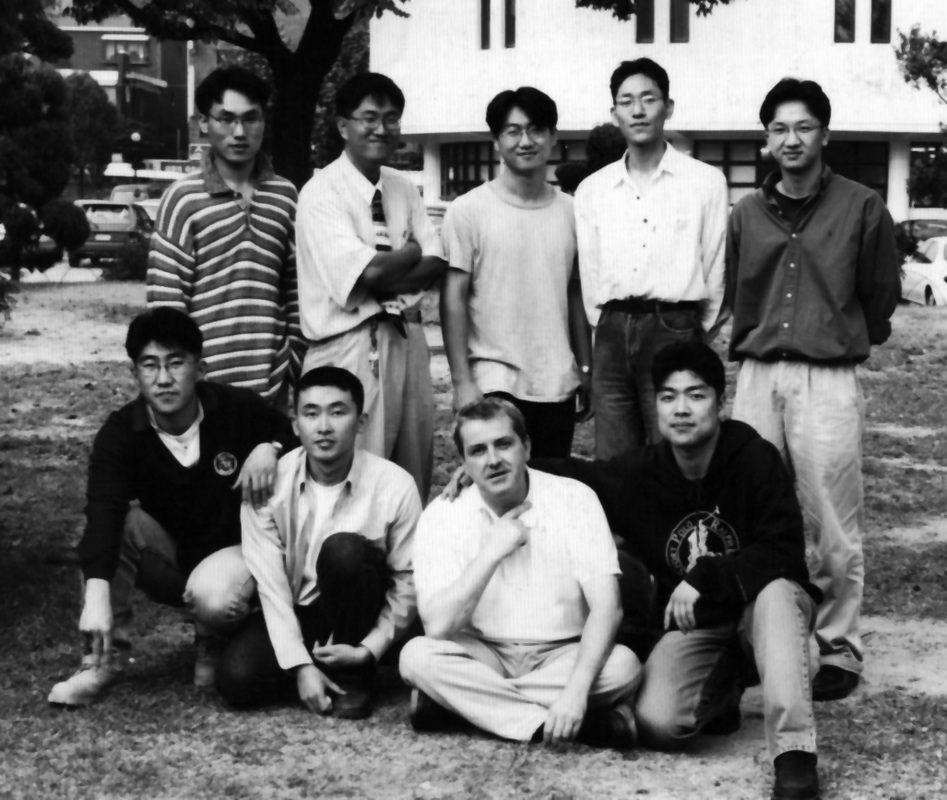

Frédéric Boulesteix (1959-2004) était un grand connaisseur de la Corée et un spécialiste des représentations françaises de ce pays. Emporté trop tôt par la maladie, il nous a laissé un projet de livre qui a dormi dix ans dans ses archives avant d’être redécouvert. Cet essai de géopoétique n’a rien perdu de son actualité et les articles qui le composent entrent parfaitement en résonnance avec les années croisées France-Corée que nous célébrons en 2015-2016.

Le corps de l’ouvrage devait se composer de dix articles écrits entre 1987 et 2000 et publiés dans diverses revues, évoquant des sujets en relation directe avec la Corée, et plus particulièrement avec sa représentation ou encore avec les rapports qu'elle entretient avec une culture occidentale regardante. On y rencontrera des articles présentant des thématiques croisées qui participent aux jeux des inter-représentations : images transversales et symbolisme de l'espace (ville, montagne, paysage), pouvoir de la géomancie et de la peinture, images des vêtements et des foules, originalité géopolitique de la péninsule, mais aussi de la coréanité et des altérités qu'elle propose, etc... L'ensemble répond à un souci évident de pluridisciplinarité. Il tente de relever, dans le cadre d'une culture largement influencée par la mondialisation actuelle des pratiques identitaires, l'évidente singularité de la péninsule coréenne et l'originalité que peut mettre en avant sa confrontation avec elle-même tout autant qu'avec les mondes extérieurs qu'elle fréquente de plus en plus.

Le corps de l’ouvrage devait se composer de dix articles écrits entre 1987 et 2000 et publiés dans diverses revues, évoquant des sujets en relation directe avec la Corée, et plus particulièrement avec sa représentation ou encore avec les rapports qu'elle entretient avec une culture occidentale regardante. On y rencontrera des articles présentant des thématiques croisées qui participent aux jeux des inter-représentations : images transversales et symbolisme de l'espace (ville, montagne, paysage), pouvoir de la géomancie et de la peinture, images des vêtements et des foules, originalité géopolitique de la péninsule, mais aussi de la coréanité et des altérités qu'elle propose, etc... L'ensemble répond à un souci évident de pluridisciplinarité. Il tente de relever, dans le cadre d'une culture largement influencée par la mondialisation actuelle des pratiques identitaires, l'évidente singularité de la péninsule coréenne et l'originalité que peut mettre en avant sa confrontation avec elle-même tout autant qu'avec les mondes extérieurs qu'elle fréquente de plus en plus.

Sommaire détaillé

Le mot de l’éditeur – contexte de l’édition de ce manuscrit posthume

Présentation de l’auteur

Introduction

1/ "Quelques images de Séoul dans les récits des voyageurs français au début du XXe siècle"

Cet article présente les premières représentations qui ont été données de Séoul par les voyageurs français à partir de 1888. Il s'agit d'un travail thématique qui évoque à travers de nombreux témoignages la capitale coréenne à partir de points de vue très différents (la situation de la ville au cœur des montagnes, les murailles, l'ambiance des rues, la vie nocturne, les marchés, etc...) et à travers certaines stratégies "exotisantes" de figuration : la féminisation, l'infantilisation... Nous tentons donc ici de montrer en quoi le "discours" de voyage et la description participent aux stratégies de domination du monde par l'Occident au début du XXe siècle. Cet article permet aussi de retrouver au niveau historique et géographique (mais aussi anthropologique) les rythmes aujourd'hui nostalgiques d'une capitale alors en mutation, laquelle s'offre à l'ouverture du siècle tout en livrant le plus profond de son âme à une certaine acculturation.

2/ "Foules et vêtements de Corée - Contribution à une approche thématique des images de la Corée en France"

Cet article assez long met en scène dans un premier temps les représentations françaises de la foule coréenne à partir de l'ouverture du royaume (1880), jusque dans les années 1930, alors que la péninsule est colonisée par le Japon depuis déjà vingt ans. Nous montrons comment ont été développés, pour parler de la Corée et particulièrement de Séoul, les thèmes de la lenteur, de la blancheur et du silence, lesquels vont se développer en particularisant la péninsule par rapport à ses deux grands voisins, la Chine et le Japon. La seconde partie de cette étude est un examen plus attentif de la description, par les récits français de voyages, des vêtements coréens masculins tout autant que féminins, dans le but d'évaluer en quoi la description du "vêtement" peut nous présenter une certaine image coréenne et ainsi dévoiler indirectement par ailleurs les plus ténus de nos réflexes colonialistes et dominateurs. Ce dernier aspect est plus particulièrement mis en avant en conclusion.

3/ "Les Portes calmes - Fiction et réalité, images et représentations de la montagne coréenne"

Il s'agit d'un article très différent des deux premiers. Notre but est ici de présenter l'importance, à nos yeux, de l'item de la montagne dans la culture coréenne, principalement au niveau du symbolisme qu'elle véhicule dans les aspects les plus différents de sa représentation, y compris dans la perspective d'une approche psychanalytique. À travers l'examen de certains récits français de la fin du XIXe siècle et du tout début du XXe siècle, mais surtout dans l'évocation de contes populaires (traduits en français dans les années 1930), la poésie, la peinture ancienne de type sansu (山水) mais aussi la peinture contemporaine, le personnage spirituel/fictif de l'Esprit de la montagne, sansillyeong (山神靈), la géomancie, pungsujiriseol (風水地理說), nous avons tenté d’évoquer certains des éléments parmi les plus importants, qui nous semblent pouvoir participer à la mise en place d'une spécificité identitaire et culturelle coréenne de la pratique de l'espace : espace visible-esthétique (les lignes du paysages), espace soustrait-souterrain (géomancie), espace spirituel-céruléen (le monde des esprits).

4/ "Le Seuil et le Souffle - Le maru corps et âme, instant et éternité de la maison coréenne"

Ce texte tente de répondre à un certain nombre de questions philosophiques occidentales relativement à la perception du monde, en prenant le maru coréen comme point de départ d'une possible réponse. En effet, aux problématiques posées par des philosophes comme Gaston Bachelard ou encore des linguistes comme Antoine Culioli et des écrivains comme Henri Bosco, qui traite parmi d'autres du problème lié à l'impossibilité d'une fusion entre les deux pôles d'une dualité, le maru offre l'exemple d'un espace qui semble concilier et mettre en harmonie les différents équilibres de la vie spirituelle et matérielle coréenne et ainsi permettre une fusion entre ce qui chez nous serait considéré comme des extrêmes, loin des découpages manichéistes réducteurs. Ainsi l'espace domestique coréen nous introduit-il dans un monde-harmonie que l'on retrouve figuré par l'équilibre agencé du drapeau national depuis les années 1880.

5/ "Chang Uk-jin - Enfance de la terre et dynamique des origines

Nous avons ici consacré un texte à cet artiste peintre, lequel nous semble représenter dans la modernité créatrice une manière de redécouverte de certaines préhensions spirituelles et physiques, lesquelles témoignent d'explorations esthétiques inspirées à la fois par l'ordonnance d'une harmonie confucianiste, les accents d'une compassion bouddhiste et les rythmes d'une vision plus taoïste (vide et pleine) de la rencontre-représentation des lieux-liens que l'homme tisse-étire à la fois dans la spatialité microcosmique des instants et dans l'investissement macrocosmique de l'infini d'un temps éternel-suspendu, mais aussi dans des réalisations techniques qui évoquent la danse masquée coréenne et les lignes chorégraphiques et narratives des notes qu'elle dispose, au plein d'un espace-cour de terre battue qui garde le lien avec le sol et avec le groupe social.

6/ "De l'autre côté des miroirs - Matériaux pour une représentation française de la guerre de Corée et de la Corée du Nord"

Ce long texte, qui participe de notre travail d'exploration de l'altérité coréenne, est composé de deux parties, toutes deux rapidement évoquées dans notre livre publié par les éditions Cheongnyeonsa. La première partie tente de montrer comment la guerre de Corée a été représentée en France, principalement à travers la déclinaison des thèmes de la déchirure physique et de l'abandon, les thèmes aussi du paradis perdu et du miroir. La seconde partie évoque l'orientation des représentations françaises évoquant la Corée du Nord depuis la fin de la guerre (1953) et particulièrement la valeur symbolique qui reste attachée aux figures associées à ce pays, lesquelles semblent conjuguer une Corée retournée dans des époques péninsulaires beaucoup plus anciennes, rendues par les témoignages occidentaux les plus divers.

7/ "Pays sage, pays sauvage et paysage"

Il s'agit d'un texte entièrement consacré à l'étonnante partie coréenne du voyage effectué par La Pérouse à la fin du XVIIIe siècle. Dans un premier temps cet article présente, en le suivant pas à pas, le cheminement du voyageur sur les côtes sud et est de la Corée. Dans un deuxième temps il tente de comprendre l'originalité du journal du marin (qui n'est jamais revenu en France), le premier à mettre en avant pour la Corée à partir de l'Occident la notion de paysage. La présente version est bien plus développée et surtout plus littérairement développée que les éléments que nous avons introduits dans le livre publié par Cheongnyeonsa.

8/ "Géopolitique et altérité: le cas des représentations françaises de la Corée"

Le but de cet article, qui a été réalisé pour un séminaire ayant eu lieu à Singapour en septembre 2000 sur le thème "souveraineté nationale et mondialisation", est de tenter de mettre en place une nouvelle réflexion géopolitique, plus ouverte aux méthodes de l'anthropologie, mais aussi aux considérations de la représentation interculturelle. Nous avons choisi d'illustrer très largement ces propositions en prenant l'exemple de la Corée et de nos considérations géopolitiques à son égard, généralement limité à quelques items réducteurs (partition, industrialisation, menace du Nord...). Nous tentons de montrer combien une géopolitique mieux définie pourrait nous aider à saisir la particularité coréenne dans ses implications au niveau de l'espace et du temps, dans la longue durée.

9/ "La Corée, un Orient autrement extrême"

Cet article, commandé par la Revue de Littérature comparée française en 2000, tente de répondre à la question de « l'orientalité » de la Corée et surtout de son originalité par rapport à ses voisins. Nous dressons d'abord un tableau des principaux items spatiaux de la représentation française de la péninsule : lointain, inaccessibilité et profondeur. Nous déclinons ensuite l'évolution des principaux axes duels de représentation : nature/culture, bon sauvage/sage oriental, matin calme/royaume ermite. Notre conclusion, relativement longue, pose la question, à nos yeux essentielle, des spécificité de « l'orientalité coréenne », et débouche sur une considération géopolitique nouvelle.

Postfaces I et II

Chronologie des événements et des représentations de la Corée en France

Bibliographie de Frédéric Boulesteix

Présentation de l’auteur

Introduction

1/ "Quelques images de Séoul dans les récits des voyageurs français au début du XXe siècle"

Cet article présente les premières représentations qui ont été données de Séoul par les voyageurs français à partir de 1888. Il s'agit d'un travail thématique qui évoque à travers de nombreux témoignages la capitale coréenne à partir de points de vue très différents (la situation de la ville au cœur des montagnes, les murailles, l'ambiance des rues, la vie nocturne, les marchés, etc...) et à travers certaines stratégies "exotisantes" de figuration : la féminisation, l'infantilisation... Nous tentons donc ici de montrer en quoi le "discours" de voyage et la description participent aux stratégies de domination du monde par l'Occident au début du XXe siècle. Cet article permet aussi de retrouver au niveau historique et géographique (mais aussi anthropologique) les rythmes aujourd'hui nostalgiques d'une capitale alors en mutation, laquelle s'offre à l'ouverture du siècle tout en livrant le plus profond de son âme à une certaine acculturation.

2/ "Foules et vêtements de Corée - Contribution à une approche thématique des images de la Corée en France"

Cet article assez long met en scène dans un premier temps les représentations françaises de la foule coréenne à partir de l'ouverture du royaume (1880), jusque dans les années 1930, alors que la péninsule est colonisée par le Japon depuis déjà vingt ans. Nous montrons comment ont été développés, pour parler de la Corée et particulièrement de Séoul, les thèmes de la lenteur, de la blancheur et du silence, lesquels vont se développer en particularisant la péninsule par rapport à ses deux grands voisins, la Chine et le Japon. La seconde partie de cette étude est un examen plus attentif de la description, par les récits français de voyages, des vêtements coréens masculins tout autant que féminins, dans le but d'évaluer en quoi la description du "vêtement" peut nous présenter une certaine image coréenne et ainsi dévoiler indirectement par ailleurs les plus ténus de nos réflexes colonialistes et dominateurs. Ce dernier aspect est plus particulièrement mis en avant en conclusion.

3/ "Les Portes calmes - Fiction et réalité, images et représentations de la montagne coréenne"

Il s'agit d'un article très différent des deux premiers. Notre but est ici de présenter l'importance, à nos yeux, de l'item de la montagne dans la culture coréenne, principalement au niveau du symbolisme qu'elle véhicule dans les aspects les plus différents de sa représentation, y compris dans la perspective d'une approche psychanalytique. À travers l'examen de certains récits français de la fin du XIXe siècle et du tout début du XXe siècle, mais surtout dans l'évocation de contes populaires (traduits en français dans les années 1930), la poésie, la peinture ancienne de type sansu (山水) mais aussi la peinture contemporaine, le personnage spirituel/fictif de l'Esprit de la montagne, sansillyeong (山神靈), la géomancie, pungsujiriseol (風水地理說), nous avons tenté d’évoquer certains des éléments parmi les plus importants, qui nous semblent pouvoir participer à la mise en place d'une spécificité identitaire et culturelle coréenne de la pratique de l'espace : espace visible-esthétique (les lignes du paysages), espace soustrait-souterrain (géomancie), espace spirituel-céruléen (le monde des esprits).

4/ "Le Seuil et le Souffle - Le maru corps et âme, instant et éternité de la maison coréenne"

Ce texte tente de répondre à un certain nombre de questions philosophiques occidentales relativement à la perception du monde, en prenant le maru coréen comme point de départ d'une possible réponse. En effet, aux problématiques posées par des philosophes comme Gaston Bachelard ou encore des linguistes comme Antoine Culioli et des écrivains comme Henri Bosco, qui traite parmi d'autres du problème lié à l'impossibilité d'une fusion entre les deux pôles d'une dualité, le maru offre l'exemple d'un espace qui semble concilier et mettre en harmonie les différents équilibres de la vie spirituelle et matérielle coréenne et ainsi permettre une fusion entre ce qui chez nous serait considéré comme des extrêmes, loin des découpages manichéistes réducteurs. Ainsi l'espace domestique coréen nous introduit-il dans un monde-harmonie que l'on retrouve figuré par l'équilibre agencé du drapeau national depuis les années 1880.

5/ "Chang Uk-jin - Enfance de la terre et dynamique des origines

Nous avons ici consacré un texte à cet artiste peintre, lequel nous semble représenter dans la modernité créatrice une manière de redécouverte de certaines préhensions spirituelles et physiques, lesquelles témoignent d'explorations esthétiques inspirées à la fois par l'ordonnance d'une harmonie confucianiste, les accents d'une compassion bouddhiste et les rythmes d'une vision plus taoïste (vide et pleine) de la rencontre-représentation des lieux-liens que l'homme tisse-étire à la fois dans la spatialité microcosmique des instants et dans l'investissement macrocosmique de l'infini d'un temps éternel-suspendu, mais aussi dans des réalisations techniques qui évoquent la danse masquée coréenne et les lignes chorégraphiques et narratives des notes qu'elle dispose, au plein d'un espace-cour de terre battue qui garde le lien avec le sol et avec le groupe social.

6/ "De l'autre côté des miroirs - Matériaux pour une représentation française de la guerre de Corée et de la Corée du Nord"

Ce long texte, qui participe de notre travail d'exploration de l'altérité coréenne, est composé de deux parties, toutes deux rapidement évoquées dans notre livre publié par les éditions Cheongnyeonsa. La première partie tente de montrer comment la guerre de Corée a été représentée en France, principalement à travers la déclinaison des thèmes de la déchirure physique et de l'abandon, les thèmes aussi du paradis perdu et du miroir. La seconde partie évoque l'orientation des représentations françaises évoquant la Corée du Nord depuis la fin de la guerre (1953) et particulièrement la valeur symbolique qui reste attachée aux figures associées à ce pays, lesquelles semblent conjuguer une Corée retournée dans des époques péninsulaires beaucoup plus anciennes, rendues par les témoignages occidentaux les plus divers.

7/ "Pays sage, pays sauvage et paysage"

Il s'agit d'un texte entièrement consacré à l'étonnante partie coréenne du voyage effectué par La Pérouse à la fin du XVIIIe siècle. Dans un premier temps cet article présente, en le suivant pas à pas, le cheminement du voyageur sur les côtes sud et est de la Corée. Dans un deuxième temps il tente de comprendre l'originalité du journal du marin (qui n'est jamais revenu en France), le premier à mettre en avant pour la Corée à partir de l'Occident la notion de paysage. La présente version est bien plus développée et surtout plus littérairement développée que les éléments que nous avons introduits dans le livre publié par Cheongnyeonsa.

8/ "Géopolitique et altérité: le cas des représentations françaises de la Corée"

Le but de cet article, qui a été réalisé pour un séminaire ayant eu lieu à Singapour en septembre 2000 sur le thème "souveraineté nationale et mondialisation", est de tenter de mettre en place une nouvelle réflexion géopolitique, plus ouverte aux méthodes de l'anthropologie, mais aussi aux considérations de la représentation interculturelle. Nous avons choisi d'illustrer très largement ces propositions en prenant l'exemple de la Corée et de nos considérations géopolitiques à son égard, généralement limité à quelques items réducteurs (partition, industrialisation, menace du Nord...). Nous tentons de montrer combien une géopolitique mieux définie pourrait nous aider à saisir la particularité coréenne dans ses implications au niveau de l'espace et du temps, dans la longue durée.

9/ "La Corée, un Orient autrement extrême"

Cet article, commandé par la Revue de Littérature comparée française en 2000, tente de répondre à la question de « l'orientalité » de la Corée et surtout de son originalité par rapport à ses voisins. Nous dressons d'abord un tableau des principaux items spatiaux de la représentation française de la péninsule : lointain, inaccessibilité et profondeur. Nous déclinons ensuite l'évolution des principaux axes duels de représentation : nature/culture, bon sauvage/sage oriental, matin calme/royaume ermite. Notre conclusion, relativement longue, pose la question, à nos yeux essentielle, des spécificité de « l'orientalité coréenne », et débouche sur une considération géopolitique nouvelle.

Postfaces I et II

Chronologie des événements et des représentations de la Corée en France

Bibliographie de Frédéric Boulesteix

|

À propos de l’auteur

Frédéric Boulesteix est né en 1959. Il a fait des études de littérature comparée à l’université Paris III - Sorbonne nouvelle. Après une maîtrise sur les littératures française et japonaise des années soixante, il a présenté une thèse de doctorat sur les représentations de la Corée et des Coréens en France depuis le Moyen-Âge. Il a poursuivi ses recherches sur l'imaginaire géopoétique coréen et réédité parallèlement d'anciens récits de voyages tout en animant la revue Les Cahiers de Corée. Il était depuis 1986 professeur au département de français et à l'école d'interprétation et de traduction de l'université Hankuk des études étrangères à Séoul, quand la maladie l’a emporté en 2004. |